背景

在“AWS Summit Japan 2025”的 Day1(6 月 25 日)举行的题为 “アイウエア接客の未来を拓く~生成 AI で進化するあたらしい店舗体験への挑戦~” 的会议上,JINS 分享了 JINS AI 的开发背景、各种巧思,以及生成式 AI 项目如何落地的一些细节。

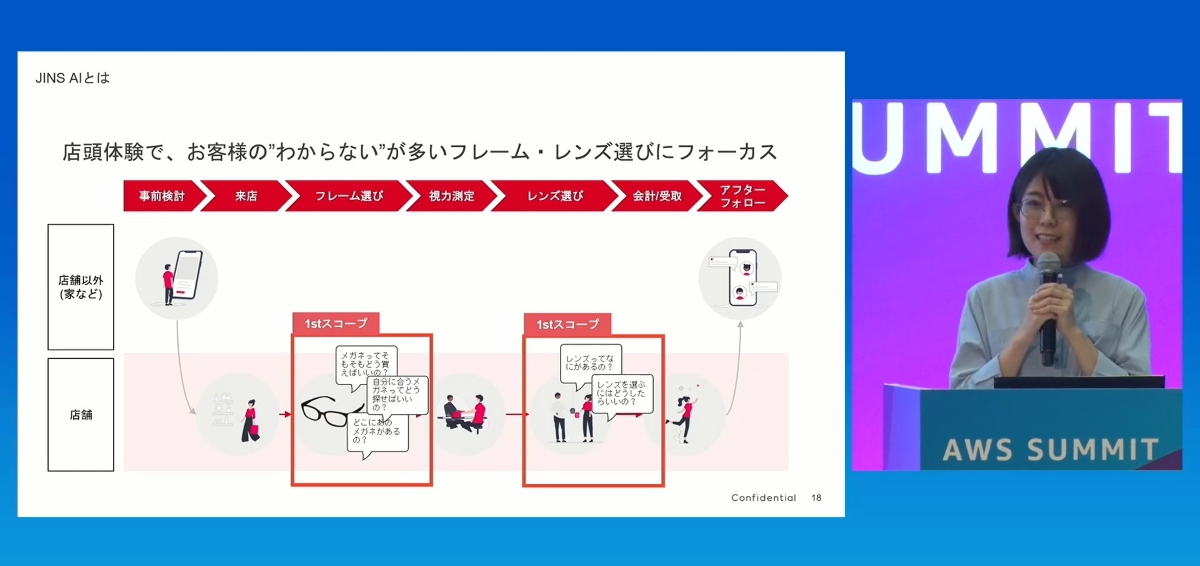

JINS AI 是一项聊天式导购服务,顾客在店铺购买眼镜时,可以当场向生成式 AI 提问,咨询关于镜框和镜片选择的问题。

我一直认为实体行业(特别是日本)在做 AI 推进的时候往往拖泥带水,又或者没有多少运用场景。然而这个项目竟然只有三个成员,仅仅花费三个月就完成了店铺试点,这在这样的公司几乎是不可想象的。会议中提到的技术架构也有可圈可点之处,不少让我觉得 “啊?原来不是随便做做就可以的” 的感悟,于是简单制作了此会议记录。

场景聚焦

这么少的人,要 3 个月内推这样一个项目落地,“1st Scope”的定义至关重要。他们说眼镜是“EC よりも実物を見て買いたい人が多い”(相比电商,更多人愿意看到实物再购买)。因此,他们没有去做一个通用的电商导购,而是把 AI 工具精准地嵌入到镜框选择和镜片选择这个决策场景中。将项目范围限定在“1st Scope”,是能在 3 个月内成功上线的关键。

架构设计

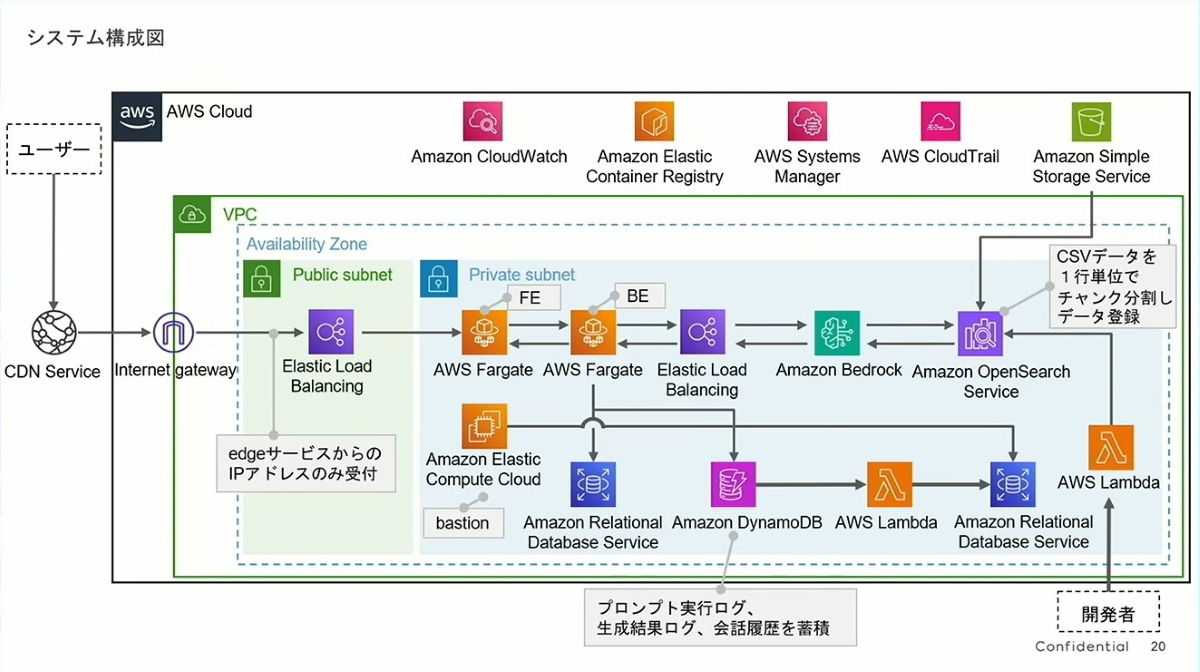

- 清晰的 RAG(检索增强生成)模式:

- 这套架构是典型的 RAG 模式实现。其核心流程是:

- 用户的请求通过负载均衡器(ELB)进入后端的 AWS Fargate 应用。

- Fargate 调用 Amazon Bedrock(生成式 AI 的核心)。

- Bedrock 并非凭空回答,而是先去 Amazon OpenSearch Service 中检索相关信息。

- OpenSearch 的数据来源是 Amazon S3,里面存储着简报中提到的“商品数据”和“导购知识”。右侧的注释“将 CSV 数据按行进行分块并注册”揭示了他们将知识文档切片(Chunking)后存入向量数据库的过程,这是提高 RAG 检索精度的关键一步。

- 这个模式是当前业界应对 AI“幻觉”问题、确保回答基于事实的最佳实践。

- 这套架构是典型的 RAG 模式实现。其核心流程是:

- 明智的技术选型:

- 全面拥抱托管服务:从计算(Fargate)、数据库(RDS, DynamoDB)、AI(Bedrock)到搜索(OpenSearch),几乎没有需要自己运维的服务器。这极大地释放了团队的生产力,让他们能专注于业务逻辑而非底层设施,是快速交付的核心原因。

- 为不同目的选择不同数据库:

- Amazon DynamoDB 被用来存储“提示词、生成结果、对话历史”。这是一个绝佳的选择,因为对话日志这种非结构化、高并发写入的数据,非常适合用 NoSQL 数据库来处理。这些日志也是未来分析用户行为、迭代模型的宝贵财富。

- Amazon RDS 则用于处理传统的关系型数据。

- 安全与可扩展性:应用被部署在私有子网 (Private subnet) 中,通过负载均衡器与外界通信,并且有堡垒机(Bastion)进行安全运维,这表明团队在快速开发的同时,没有牺牲安全性。使用 Fargate 和 ELB 也意味着整个系统可以根据负载自动伸缩。

“五大障碍”

在“面向终端用户的生成式 AI 服务案例还很少”的情况下,JINS AI 经历了反复的试错。以下列举了五个难点。

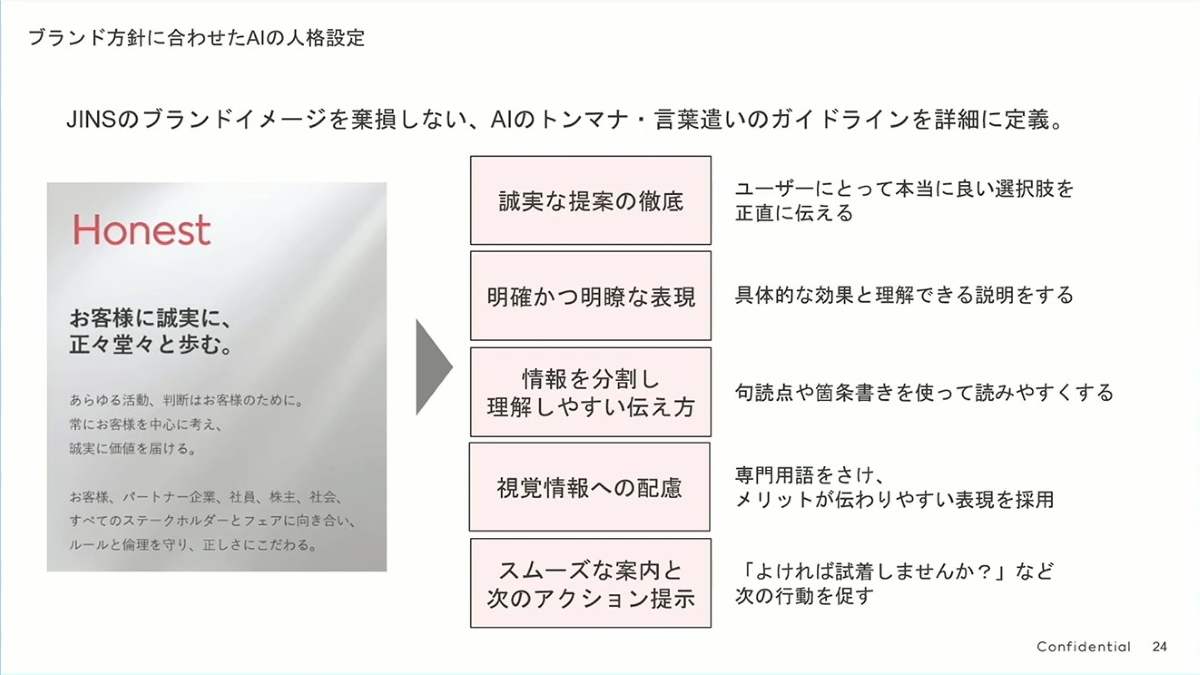

AI 的人格设定

成功的生成式 AI 应用,是 “品牌理念 + 用户体验设计 + 技术实现” 三位一体的产物。在启动一个 AI 项目时,首先要问的可能不是“我们能用什么模型?”,而是“我们希望 AI 代表我们的品牌,对顾客说些什么?以何种方式说?”。这往往是很多技术主导的 AI 项目所忽略的,却是决定用户体验成败的关键。

- 以品牌为根基:

- 左侧的 “Honest (诚实)” 是 JINS 品牌的核心价值观——“对顾客诚实,走正道”。

- 这一点至关重要,它确保了无论 AI 技术如何迭代,其与用户沟通的底层逻辑和价值观始终与品牌保持一致,避免了品牌形象的割裂。

- 将抽象理念具象化:

- 团队将“Honest”这个抽象概念,拆解成了五个可执行、可衡量的 AI 行为准则:

- 彻底的诚实提案:不为了推销而推销,真正站在用户角度提供最佳选择,这是建立信任的第一步。

- 明确清晰的表达:用具体、易懂的语言解释效果,避免模棱两可。

- 分割信息以便理解:使用标点、项目符号等方式,让信息易于阅读。这在聊天界面这种小屏幕上尤其重要,体现了优秀的用户体验设计。

- 考虑视觉信息:避开专业术语,使用户更容易感知优点。

- 流畅的引导和下一步行动建议:这是画龙点睛之笔。AI 不仅被动回答,更会主动引导,用“要不要试戴一下呢?”这样的提问推动用户的决策流程,就像一个优秀的导购员。

- 团队将“Honest”这个抽象概念,拆解成了五个可执行、可衡量的 AI 行为准则:

提升回答的准确性之一

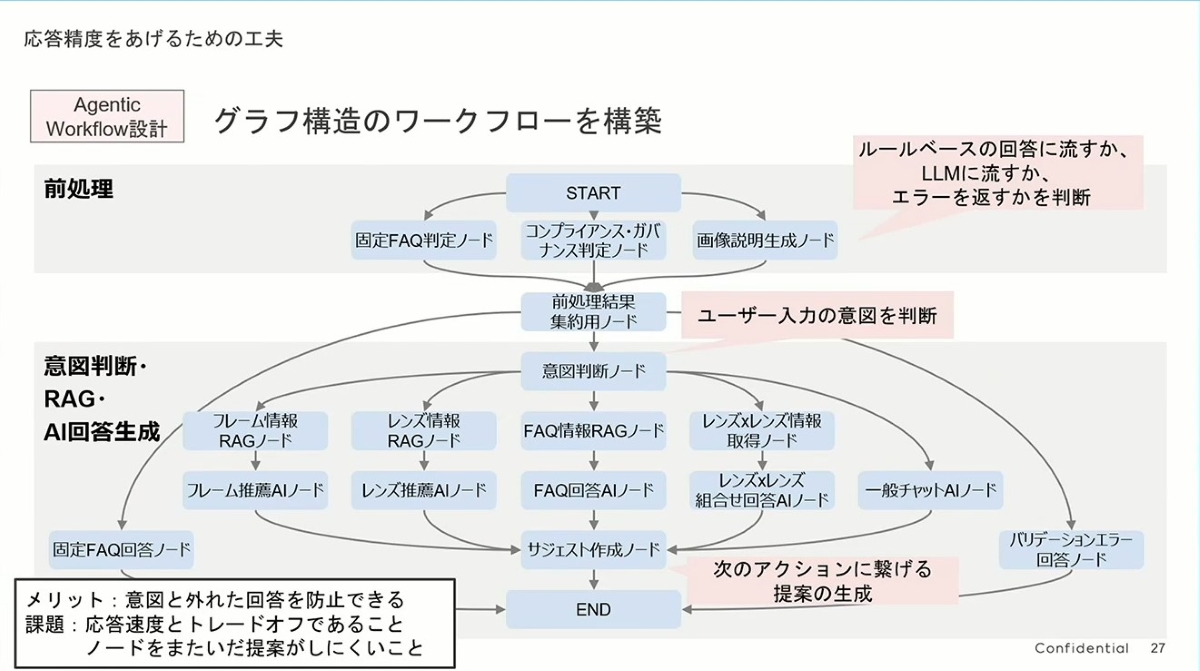

他们没有使用单一、庞大的 AI 来处理所有问题,而是使用了 “代理工作流 (Agentic Workflow)” 。传统方法可能是将用户问题直接扔给一个大语言模型(LLM),但这种方法的缺点是不可靠,容易出现理解偏差。

JINS 的设计更像一个公司的专家团队(Agents):

- 前台/总机 (前処理):首先对用户输入进行预处理,判断是常规问题(固定 FAQ)、违规问题,还是需要交给后台处理。这是一个高效的过滤器。

- 项目经理/调度员 (意図判断):这是整个流程的核心,即“判断用户意图”。正如简报所言,他们在这里使用了最强大的 AI 模型,因为它负责正确地分配任务。

- 各个领域的专家 (意図判断・RAG・AI 回答生成):一旦确定了用户意图(比如“想了解镜框”),任务就会被派发给专门的“镜框专家节点 (フレーム情報 RAG ノード)”。这个节点只负责处理与镜框相关的信息,同理还有“镜片专家”、“FAQ 专家”等。这大大提升了回答的专业性和准确性。

左下角明确列出了此设计的 优点 (メリット) 和 课题 (課題)。

- 优点:能有效防止 AI 回答“跑偏”,确保回答与用户意图相关。

- 课题:响应速度与准确性的权衡(步骤越多,响应越慢);跨节点提出建议的难度(例如,很难同时根据镜框和镜片的信息,给出一个综合性的复杂建议)。

这个架构的另一个精妙之处在于成本和性能的优化。他们可以在最关键的“意图判断”节点上使用最先进、最昂贵的大模型,以确保方向正确;而在各个“专家节点”上,则可以使用更轻量、更便宜或经过微调的专有模型,从而在保证回答质量的同时,控制延迟和成本。

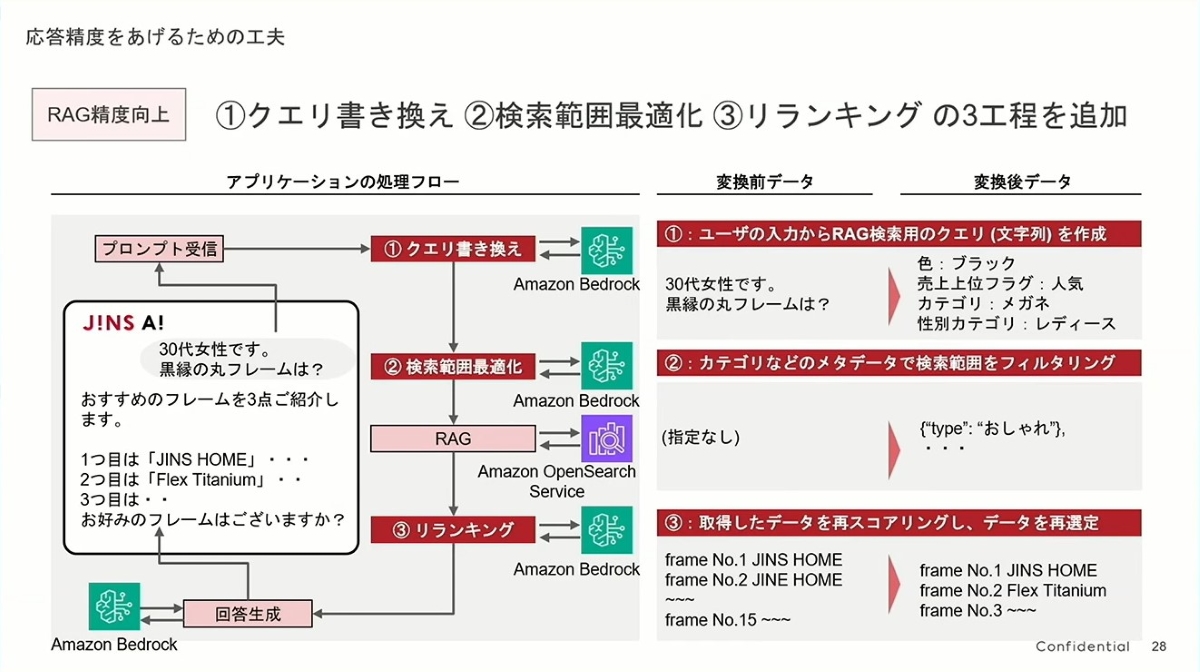

提升回答的准确性之二

- 第一步:查询改写 (Query Rewriting) - “听懂人话”

- 这是一个极其聪明的步骤。用户输入是口语化的、非结构化的(例如:“我是 30 多岁的女性,有黑色的圆框眼镜吗?”)。如果直接将这句话进行向量检索,效果可能并不理想。

- JINS 的做法是,先用 Amazon Bedrock 把这句“人话”翻译成机器更容易理解的“结构化查询条件”,如右侧所示:

颜色:黑、品类:眼镜、性别:女。这极大地提高了后续检索的精准度,确保了搜索方向从一开始就是正确的。

- 第二步:搜索范围优化 (Search Scope Optimization) - “缩小范围”

- 这一步是在海量商品中进行筛选。通过上一步生成的结构化条件,系统可以在向量数据库(OpenSearch)中进行元数据过滤(Metadata Filtering)。例如,它会限定只在“女士”眼镜的类别里进行搜索。

- 这就像在图书馆找书,不是在整个图书馆里乱翻,而是先确定要去“文学区”,再在书架上寻找。这不仅提升了准确性,也提高了检索效率。

- 第三步:重排序 (Reranking) - “精挑细选”

- 这是提升最终结果质量的点睛之笔。向量检索(RAG)可能会初步找出 15 个相关的结果,但它们之间的相关性排序可能并不完美。

- JINS 再次利用了 Bedrock 的强大语言理解能力,对这 15 个初步结果进行“二次审核”,根据原始问题的语境进行重新排序,挑出最最相关的 Top 3。LLM 在语境理解上的细微差别判断能力,通常优于单纯的向量相似度计算。

提升回答的准确性之三

- 引入 Langfuse 实现可观测性

- 会话历史(内存)管理

- 在工作流中产生的即时数据(如用户意图、RAG 检索结果)被保存在内存中 (on-memory),对话结束即清除。

- 为了复盘和分析。JINS 将过去所有的对话历史都存储在 PostgreSQL 数据库中。

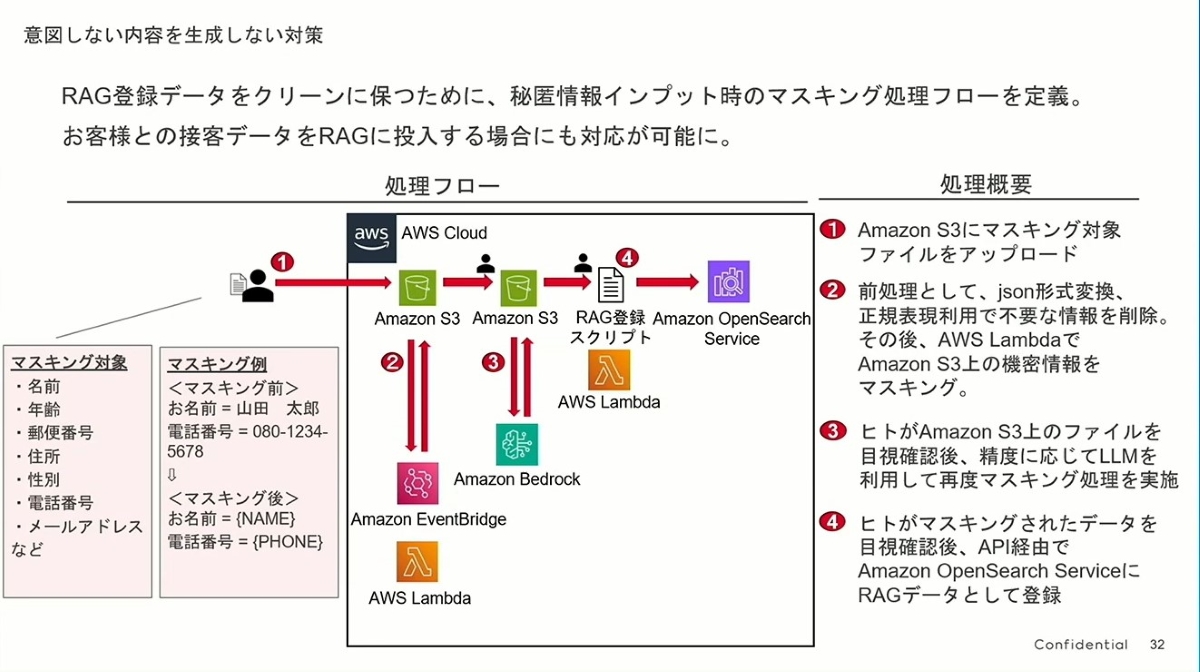

安全与合规之一

- 问题的核心:解锁数据价值,同时保护隐私

- 任何一个 AI 应用,其能力都取决于其学习的数据。最有价值的数据,莫过于真实的用户交互数据(例如导购和顾客的对话记录)。但这些数据里充满了个人隐私信息(姓名、电话、地址等)。

- JINS 面临的挑战是:如何在不侵犯用户隐私的前提下,利用这些宝贵数据来优化 AI?这个数据清洗和脱敏(Masking)流程就是他们的答案。

- 一个设计精良的自动化与人工协同流程:

- 这个流程设计得非常严谨,可以概括为 “两轮 AI 处理 + 双重人工审核”,堪称典范:

- 第①、②步(自动化初审):文件上传到 S3 后,自动触发 Lambda 函数。它会先用正则表达式做一些基础清洗,然后调用 Bedrock 进行第一轮 AI 智能脱敏。这能高效地处理掉 80%-90% 的常规隐私数据。

- 第③步(人工复核 + AI 精加工):这是关键的“人机协作”环节。人来检查第一轮 AI 脱敏的结果,对于 AI 可能遗漏或处理不当的地方,可以触发第二次更精细的 LLM 脱敏处理。机器负责效率,人负责把关和处理疑难杂症。

- 第④步(最终审核与入库):在数据最终被注册到 OpenSearch 知识库之前,还有一次人工的最终确认。这个“双重确认”机制,最大限度地保证了进入 RAG 系统的数据是“干净”且安全的。

- 这个流程设计得非常严谨,可以概括为 “两轮 AI 处理 + 双重人工审核”,堪称典范:

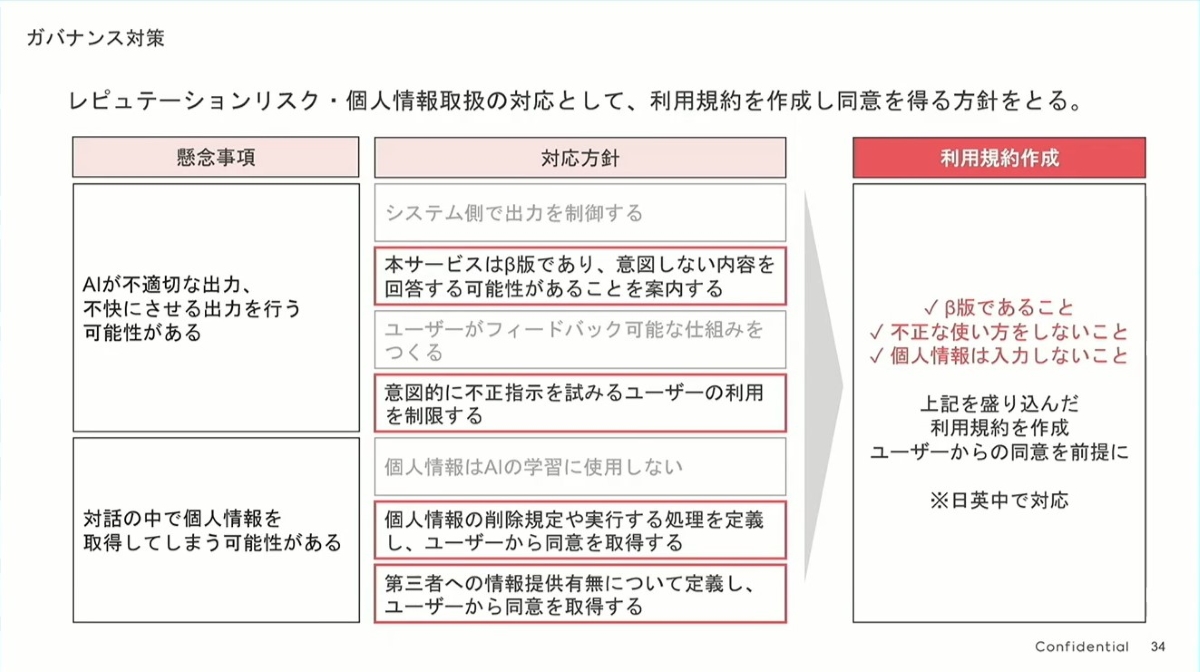

安全与合规之二

- 从风险识别到用户协议的清晰逻辑:

- 这张图的逻辑非常清晰,从左到右层层递进:

- 识别核心风险 (懸念事項):首先,诚实地列出两个最大的风险:① AI 可能输出不当内容(声誉风险);② AI 可能获取到个人信息(隐私风险)。

- 制定内部对策 (対応方針):针对风险,制定内部的应对策略。这不仅包括技术控制,更重要的是确立了原则,例如“个人信息绝不用于 AI 学习”、“建立用户反馈机制”等。

- 落地为用户协议 (利用規約作成):最后,将这些内部原则,提炼成用户必须同意的、清晰的条款。

- 这张图的逻辑非常清晰,从左到右层层递进:

- 简洁有效的用户协议:

- 他们没有搞一个冗长复杂的法律文件,而是提炼出了三个核心要点,让用户一目了然:

- ✓ 这是 Beta 版:主动管理用户期望,告知用户产品可能不完美,为潜在的错误提供了“免责声明”。

- ✓ 请勿恶意使用:为平台提供了封禁恶意用户的正当理由。

- ✓ 请勿输入个人信息:将保护隐私的责任与用户共担,既是提醒也是法律依据。

- 这种做法远比让用户在一个几十页的协议上打勾要有效得多,体现了对用户知情权的尊重。

- 他们没有搞一个冗长复杂的法律文件,而是提炼出了三个核心要点,让用户一目了然:

- 全球化视野:

- 右下角一个非常重要的细节是 “※日英中で対応” (支持日文、英文、中文)。这表明团队在项目初期就考虑到了国际化的需求,为不同语言的用户提供了相同的规则和保障,体现了其作为全球品牌的严谨性。

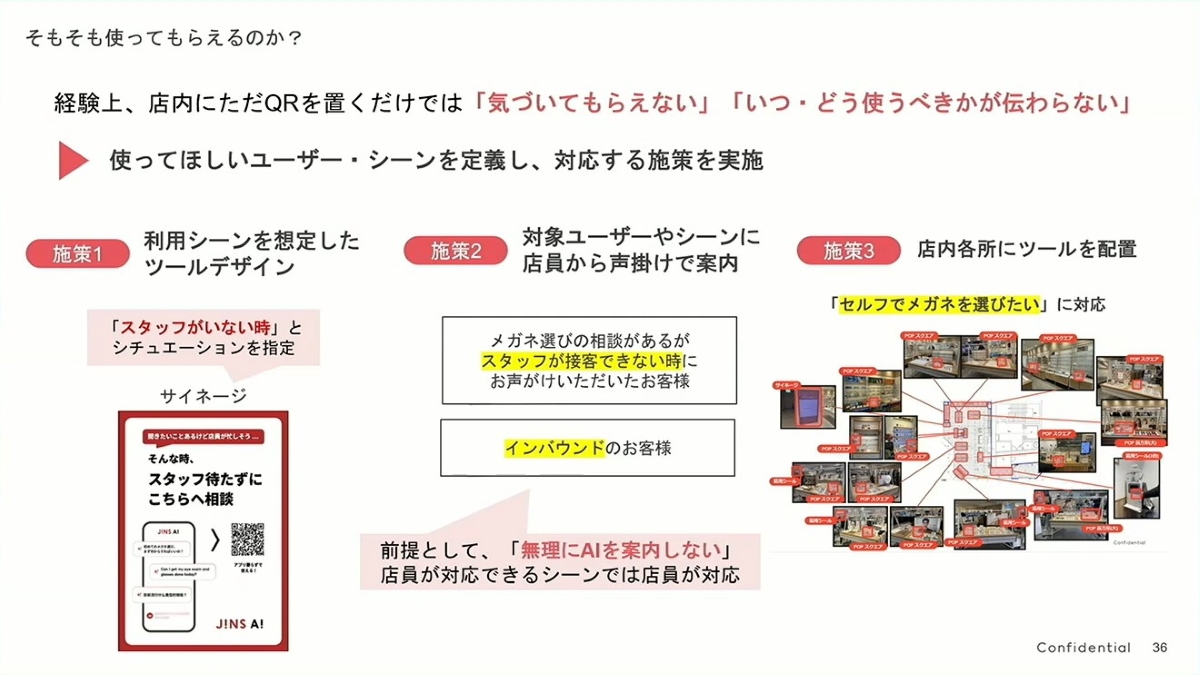

“最后一公里”

-

措施 1:场景化的工具设计 (在对的时间,说对的话)

- 他们没有简单地展示一个二维码,而是通过指示牌(サイネージ)创造了一个明确的使用场景:“当您身边暂时没有店员时,请随时与我商量”。

- 这句话非常巧妙,它瞬间打消了用户的两种疑虑:① “我该什么时候用?”(答案:店员忙的时候);② “用这个 AI 会不会很奇怪?”(答案:不会,这是被鼓励的)。它将 AI 定位成一个贴心的“B 方案”,而非一个令人困惑的新工具。

-

措施 2:店员主动引导 (人机协同的最佳实践)

- 这是整个引导策略中最智慧的一环。他们将店员的角色从“可能被 AI 取代的人”转变成了“AI 的大使和引导者”。

- 尤其关键的是那句前提:“不强制推荐 AI”。当有空时,店员依然提供传统服务。这表明 AI 是来分担压力、提升效率的辅助工具,而不是来抢饭碗的。这不仅让顾客感到被尊重,也极大地促进了内部员工对新工具的接纳和支持。店员可以在高峰期,主动引导顾客(特别是外国游客)使用 AI,实现人力的最佳调配。

-

措施 3:店内多点部署 (无缝融入购物路径)

- 针对那些“就想自己逛逛”的顾客,他们在店内各个关键位置(入口、货架、展台)都设置了引导工具。

- 这使得 AI 工具无缝地融入了顾客的自然购物路径中。无论顾客逛到哪里,当他产生疑问时,JINS AI 的入口就在他身边,真正做到了“在需要时,随时可用”。

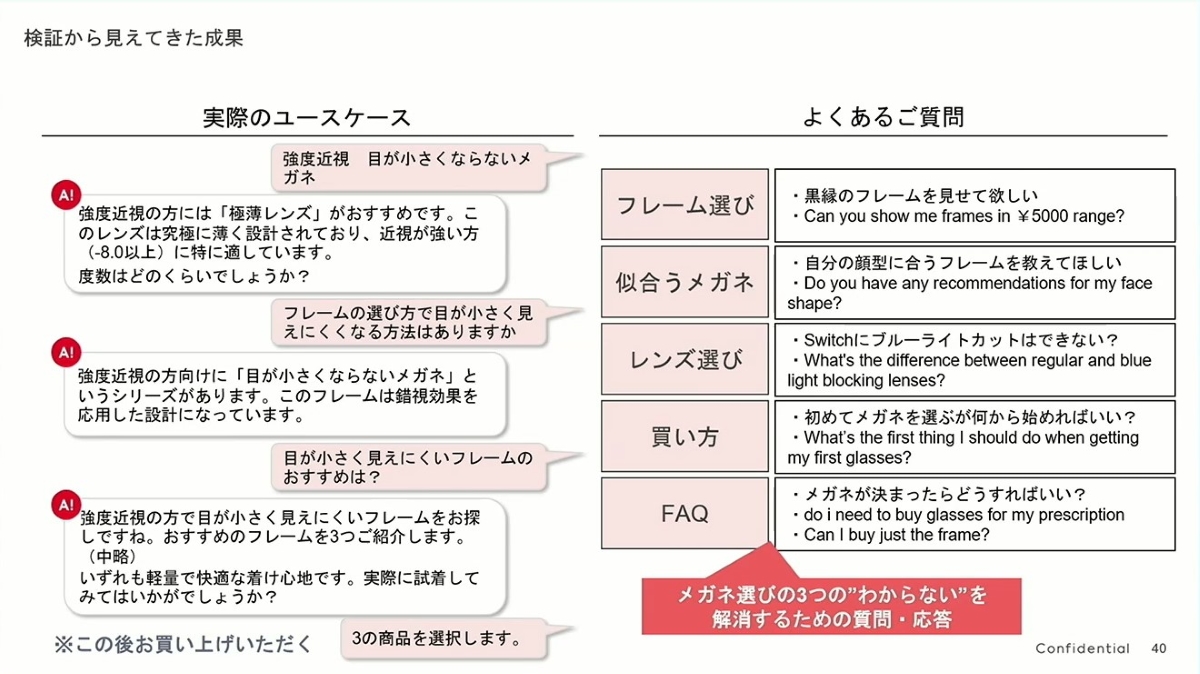

落地效果如何

就这样,JINS AI 的 Beta 版完成了,并从 2025 年 4 月起开始了为期约 3 个月的试点。在实际店铺中,该服务尤其受到外国游客的好评,也满足了那些“想问店员问题,但最终还是想自己决定”的顾客需求。

最令人担心的“是否会被用于意料之外的用途”这一点,实际情况是绝大多数问题都是为了辅助购买,其中近两成的对话最终进入了选择眼镜或显示眼镜摘要画面的阶段,这表明对话正朝着购买方向发展。从内容上看,问题也如预期那样,主要围绕解决购买眼镜的“三大困惑”,一种“由生成式 AI 替代店员”的全新顾客体验正在逐步形成。

提问环节

整理完资料我把三个问题丢给 Gemini。

- Agentic Workflow 是不是一种在弱 LLM 模型下的设计?如果在更优秀的 LLM 下是不是就可以不需要这个架构了?

这是一个非常棒的问题,触及了 AI 应用架构的未来方向。

简短的回答是:不,即使在更强大的 LLM 下,Agentic Workflow(代理工作流)这种架构思想不仅不会消失,反而会变得更加重要和普遍。

它并非是为了弥补“弱 LLM”而存在的,而是为了构建可靠、可控、可扩展的复杂 AI 系统。

我们可以这样理解:

-

分工与协作的必然性 (Divide and Conquer):

- 想象一下,即使你有一个全知全能的“超级 CEO”(未来的强 LLM),你依然需要一个公司架构,需要财务部、法务部、市场部等各个“专家部门”(即不同的 Agent 节点)。

- CEO 的工作是理解总体目标,然后将任务调度给最合适的专家去执行。Agentic Workflow 就是这个“公司架构”。它让 LLM 扮演“调度员”的角色,去调用各种“专家工具”(如 RAG 检索、数据库查询、图像生成等)。

-

确定性与可靠性:

- 单一的、巨大的 LLM 调用,其行为有时像一个“黑箱”,输出的结果可能有一定的随机性。对于严肃的商业应用来说,这是不可接受的。

- 而 Agentic Workflow 将一个复杂的任务拆解成多个简单的、定义明确的步骤。每一步都更可控、更可预测。如果出错了,我们能非常清楚地知道是哪一个“节点”(例如“镜框信息 RAG 节点”)出了问题,便于调试和优化。

-

成本与效率的优化:

- 这在 JINS 的案例中体现得淋漓尽致。即使未来有一个思考能力极强的 LLM-X,它的调用成本可能依然非常高昂。

- Agentic Workflow 允许我们进行智能的成本优化:在最关键的“意图判断”环节,我们使用昂贵的“思考型”LLM-X;而在后续的“格式化输出”、“简单问答”等环节,我们可以调用更便宜、更快速的轻量级模型。这样可以在保证效果的同时,极大地降低成本和延迟。

- “AI 应用,其能力都取决于其学习的数据”如何理解?LLM 模型参数已定型,这个(已打码)数据如何能优化应用表现?

您这个问题是一个普遍的误区(哇靠,我被他鄙视了)。这里的“学习的数据”需要区分为两种:

-

LLM 的“预训练数据” (Pre-training Data):

- 这是指像 GPT-4、Claude、Gemini 等基础大模型在诞生之前,学习的来自互联网、书籍等的海量通用知识。

- 这部分学习决定了模型的“智力基础”和“世界观”,其参数在训练完成后确实是定型的。您说的“模型参数已定型”指的就是这个。JINS 团队不会去修改这部分。

-

RAG 应用的“检索数据” (Retrieval Data):

- JINS AI 这个应用的表现,主要不依赖于修改模型参数,而是依赖于在用户提问的瞬间,能够提供给 LLM 的、高质量的“参考资料”。

- 这就是 RAG(检索增强生成)的核心。可以把它想象成一个**“开卷考试”**:

- LLM:是一个非常聪明的“学生”,但它不知道 JINS 内部的、最新的、私有的信息(比如某款眼镜的具体库存、针对“高度近视”的内部销售技巧等)。

- RAG 知识库(OpenSearch 里的数据):就是发给这位学生的“教科书”或“小抄”。

- JINS AI 的表现好坏,直接取决于这本“教科书”的质量。

那么,已打码的数据如何优化表现?

这正是 JINS 数据处理流程的精妙之处。他们打码(脱敏)的是个人身份信息(PII),如姓名、电话等,但保留了最有价值的业务交互模式 (Business Interaction Patterns)。

例如,一条原始对话记录是:

“黑尾玲奈女士 _ 您好,我脸比较 _ 圆,想要一副适合 _ 远程办公 _ 的 _ 黑色 _ 眼镜,预算 _1 万日元 _,有什么推荐吗?”

脱敏后存入 RAG 知识库的数据可能是:

问题模板:“[女性] 顾客,脸型 [圆形],使用场景 [远程办公],颜色偏好 [黑色],预算 [中等],请求镜框推荐。” 解决方案:“推荐了 [产品型号 A]、[产品型号 B]。特点是轻量、设计上可以修饰脸型。顾客反馈良好。”

当新的用户提出类似问题时,AI 就能从知识库中检索到这个高质量的“问答对”,即使不知道顾客姓名,也能给出非常精准的推荐。因此,持续地将这些已打码的、高质量的真实交互案例加入 RAG 知识库,就是在不断地更新和优化那本“教科书”,从而让“学生”(LLM)的“开卷考试”成绩越来越好。

- 什么叫做“为了 PoC 而做 PoC”?

“为了 PoC 而做 PoC”是一个在企业创新中非常常见的“陷阱”,也被称为“PoC 炼狱” (PoC Purgatory) 或“创新剧场” (Innovation Theater)。

首先,PoC (Proof of Concept) 的本意是“概念验证”,即通过一个最小化的、快速的实验,来验证一个想法在技术上是否可行、在商业上是否有潜在价值。

一个健康的、战略性的 PoC (JINS 的做法):

- 目的:为了回答一个具体的商业问题(例如:“AI 能否有效解决顾客选镜的困惑?”)。

- 目标:验证完毕后,如果成功,就进入下一阶段(试点、推广);如果失败,就从中学到经验教训,快速调整方向。

- 终点:一个能够落地的、创造价值的真实产品。

一个“为了 PoC 而做 PoC”的项目:

- 目的:往往是为了响应“高层号召”或追逐技术热点(“我们公司也必须有生成式 AI!”)。

- 目标:PoC 本身就是目标。只要能做出一个看起来很酷的 Demo,可以在大会上展示、可以在 PPT 里汇报,项目就“成功”了。

- 终点:汇报演示结束,项目也就结束了。它从未考虑过如何与现有业务结合、如何解决安全合规问题、如何处理真实数据、如何推广给用户等。它只是一个漂浮在空中的、与现实脱节的“技术烟花”。